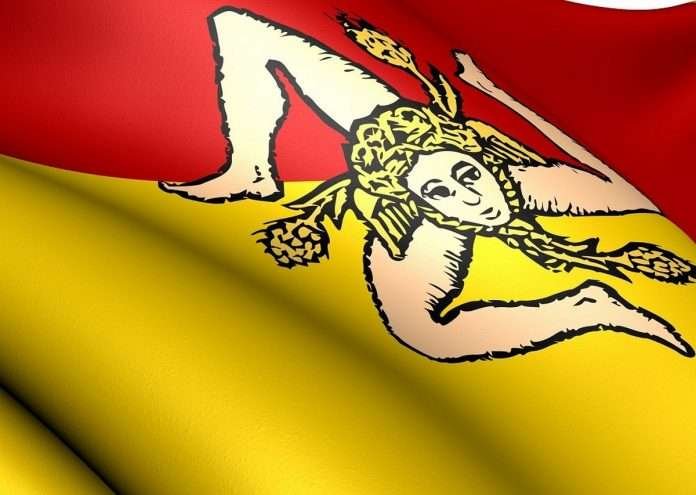

La descrizione più diffusa per spiegare il simbolismo della rappresentazione parte dal concetto che le tre gambe piagate (da cui l’iniziale nome greco triskelis italianizzato triscele,”che ha tre gambe”) rappresentano per i tre promontori Pachino, Peloro e Lilibeo oltre che a richiamare la forma triangolare dell’isola. Da cui il successivo toponimo greco trinacria (tre promontori) e il più recente latino triquetra (tre vertici). Per quanto riguarda il gorgonèion, la testa della Medusa, che campeggia al centro non può che arrivare dalla cultura greca. È davvero così?

Il più antico reperto siciliano finora trovato riportante la triscele a tre gambe è una ceramica del VII- VI secolo a.C. Questo manufatto è stato ritrovato a Gela, nello stesso periodo in cui in Grecia troviamo la prima diffusione del simbolo stesso.

È allora lecito pensare che possa essere arrivato sull’isola già in precedenza. Simboli simili al triskelés, sebbene diversamente stilizzati e talvolta con l’aggiunta di una o più ‘gambe’ o ‘braccia’, sono legati alle religioni orientali quali il Buddhismo, l’Induismo o il Giainismo, ma anche all’Islām.

Pensiamo alla triscele celtica già presente 5000 anni fa in Irlanda (Newgrange Passage). Così come in alcuni edifici cristiani appare il simbolo di una ‘croce uncinata’, come nel monastero di Lambach, in Austria o nella chiesa parrocchiale di Rosazza, in Piemonte. Nel Buddhismo, nell’Induismo e nel Giainismo, quest’ ultimo simbolo assume il nome di svāstikah – in sanscrito, ‘essere fortunato’ – e indica augurio e buona fortuna. Ma simboli dalla stessa forma sono adoperati anche in America dai Maya o da tribù native americane come quella dei Navajo o degli Hopi dell’Arizona, o ancora in Africa tra gli Ashanti del Ghana.

Ora però non andate a chiedere l’abbattimento di tali simboli! Non ce ne vogliano i promotori della cancel culture anglosassone, ma non si eliminano migliaia di anni di storia solo perchè un buon pubblicitario ha rovinato gli ultimi 70 anni di storia di un simbolo ancestrale di benessere.

L’ipotesi Kurgan e le teorie psicanalitiche

Come è possibile che culture così lontane potessero avere punti in comune? Un’ipotesi molto accreditata è che Intorno al 6000 a.c. esistesse un nucleo culturale localizzato grosso modo tra il Danubio e il fiume Ural (quindi dall’Ucraina alla Russia meridionale) che Marija Gimbutas, archeologa e linguista lituana, identificò come cultura Kurgan. Da questo nucleo, attraverso svariate migrazioni successive la cultura kurgan, si espanse in Europa, in Cina e India fondendosi con le culture locali.

Ma oltre alle migrazioni e ai collegamenti mercantili, c’è forse un ulteriore punto d’unione, l’inconscio collettivo teorizzato dallo psicologo Carl Gustav Jung. Per Jung anche popolazioni isolate nello spazio hanno potuto attingere ad un contenitore psichico universale. Vale a dire quella parte dell’inconscio umano che è comune a quello di tutti gli altri esseri umani per mezzo di archetipi, cioè forme e simboli. Principio noto come inconscio collettivo.

In tutti i casi, che abbia 3 (triscele) o 4 gambe (svastica) più o meno stilizzate, che siano uncinate oppure no, parliamo di un simbolo di rotazione, che rimanda alle stagioni, al ciclo della luna, alle triadi presente/passato/futuro e nascita/crescita/morte, ai cicli della semina, alla Grande Madre come colei che fa nascere, nutre e uccide, ma e anche all’astrologia con i suoi moti orbitali. Insomma è il simbolo del divenire.

Scomponiamo dunque il simbolo per differenziarne le ipotesi sull’origine:

Le tre gambe e le ali della triscele

Esse rappresentano una corsa, un dinamismo ciclico. Se osserviamo la cosiddetta Nike di Delo. Ce ne sono due immagini, una alata e una senza ali. Plinio disse di quella alata, “La prima a cui vennero poste le ali“

La figura che tocca terra con un unico ginocchio, dove le braccia sono spesso una alzata e l’altra abbassata come in una svastica, sono un’immagine della Natura e del divenire.

A partire dalla Nike di Delo che viene descritta come “quella che corre in ginocchio”, possiamo rifarci ad un’immagine egizia di tre Anubis in ginocchio dove vediamo la stessa idea ripetuta tre volte, numero che collegato alle divinità di ogni epoca.

La testa della gorgone

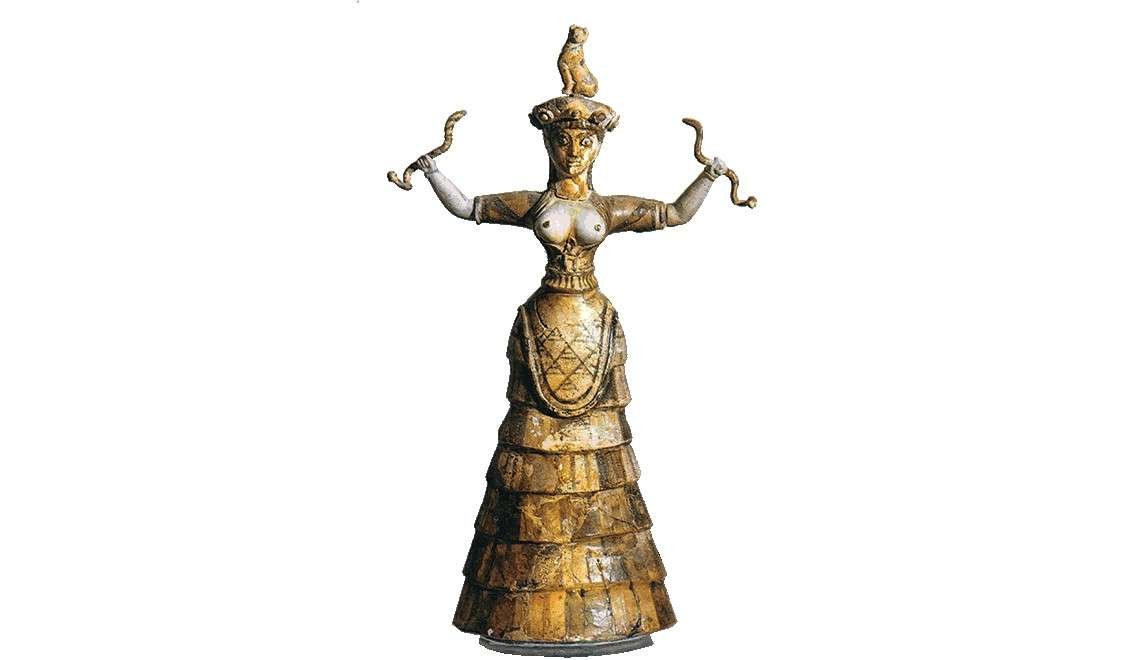

I greci hanno probabilmente rimodellato il mito di Medusa su un culto precedente, quello della Potnia Theron, la dea delle belve cretese. La Potnia riconducibile alla Grande Madre, è raffigurata con in mano due serpenti e attorniata da bestie selvatiche. I serpenti in epoca arcaica simboleggiavano la terra e il rinnovamento ciclico della natura oltre agli attributi di guarigione e di sapienza. Basta ricordare che due serpenti attorcigliati ad un bastone sono il simbolo della medicina, il caduceo. Individuando in questa figura la conseguenza, sul piano mitico, dell’incontro/scontro fra l’uomo e la natura ignota.

I greci avrebbero potuto assegnarle il compito di mostro punitore contro cui combatte l’essere umano nel suo procedere dentro l’ignoto. Operando tra l’altro una sottomissione della stessa rispetto ai loro dei ed eroi “positivi”. Da questo punto di vista, troverebbe spiegazione anche l’uccisione del mostro da parte di Perseo, che come tutti gli altri eroi, vedi Eracle, è portatore di civilizzazione. Simboleggia dunque la sconfitta della paura dell’ignoto da parte della ragione.

Così il volto della gorgone nel simbolo siciliano non avrebbe una connotazione terribile, ma sarebbe semplicemente una conferma del riferimento alla Natura e alla ciclicità della vita. Nel tempo i serpenti sono stati sempre meno visibili perché se ne è perso il vero significato. Ad ulteriore indizio basta osservare il rosone della chiesa di Santa Maria a Bloxam, UK, dove al centro troviamo il volto di Cristo al posto di Medusa e dove le quattro braccia hanno la forma di serpenti che addentano i somboli dei quattro evangelisti!

Le spighe di grano

L’aggiunta delle spighe di grano al simbolo della triscele a partire dell’età romana sono un chiaro riferimento alla coltivazione del grano di cui la Sicilia è stata protagonista dagli albori della cultura mediterranea. I latini definivano l’isola granaio dell’impero. Vale la pena ricordare il mito di Demetra e kore:

Kore era figlia di Demetra venerata come Madre Terra e divinità della terra coltivata, la Dea del grano. Con il dono dell’agricoltura, fondamento di civiltà, Demetra dette agli uomini il vivere civile e le leggi.

Secondo il mito Ade rapì Kore dalla terra e la portò con sé nel suo regno. La vita sulla terra si fermò e la disperata dea della terra Demetra cominciò ad andare in cerca della figlia perduta. Durante la suo viaggio di ricerca Demetra ha avuto molte avventure. Ad Eleusi in Grecia insegnò i segreti dell’agricoltura a Trittolemo. Ed è proprio ad Eleusi che nacquero i misteri Eleusini, dei riti religiosi e misterici che celebravano il mito del ciclo annuale della natura. Si ipotizza che la fondazione dei Misteri sia stata introno al 1600 a.c., e si protrassero fino all’arrivo del cristianesimo. Gli ultimi resti dei Misteri furono spazzati via nel 396 d.C., quando i cristiani sotto Alarico, re dei Goti, distrussero e profanarono i luoghi sacri.

Culti pre-greci in Sicilia legati a divinità femminili della vita agraria assimilate poi con Demetra e Kore potrebbero essere state presenti nell’isola ancora prima dell’arrivo dei colonizzatori greci. Vennero quindi fusi dentro misteri Eleusini, e si diffusero in tutto il mondo ellenico anche della Magna Grecia e della Sicilia. Ricordiamo che miti sumerici ancora più antichi narrano vicende simili: basti pensare al mito di Tammuz ed Inanna che narra anch’esso la discesa negli inferi e la possibilità di tornare ciclicamente sulla terra.

In conclusione il concetto astratto della ‘rotazione’ espresso nella triscele e nella svastica, percepito fisicamente e universalmente dall’uomo stesso nell’ambiente in cui vive, tramite l’osservazione astrale e il ciclo delle stagioni, viene utilizzato come embrione che porta a manifestazioni simboliche analoghe all’interno di culture apparentemente anche molto distanti tra loro.

Siamo dunque a constatare la più unica attitudine dell’uomo, ovvero qeulla di riuscire a costruire, consumare e ibridare simboli, che diventano di fatto il suo ambiente conosciuto per ridurre la complessità della Natura in un cosmo intelligibile.